Les bibliothèques universitaires, que j’ai le privilège de fréquenter depuis de nombreuses années dans le cadre de mes fonctions de chercheure, regorgent de trésors cachés qui n’attendent qu’à être explorés. Ces institutions détiennent en effet des fonds documentaires conséquents, pour le plus grand intérêt des scientifiques, mais également des œuvres graphiques de grande qualité pour le bonheur des historiens et amateurs d’art. La Thomas Fisher Rare Book Library de l’université de Toronto conserve ainsi une collection remarquable de figurations botaniques et zoologiques réalisées entre le XVIIe et le XIXe siècle, rassemblée par Lois Wiener-Lowe (1946-1985) et Daniel Lowe (1945-?)[i], un couple d’amateurs d’art originaires de Montréal, et offerte à l’université au milieu des années 1980. Parmi une grande diversité d’œuvres, cette collection comporte des aquarelles originales par des artistes naturalistes renommés, à l’exemple de Henri-Joseph Redouté (1766-1840)[ii] et de Georg Erhet (1708-1770)[iii], comme par des artistes talentueuses mais non professionnelles telles que les sœurs Charlotte (1759-1833) et Juliana Strickland (1765-1849)[iv], ou encore des œuvres singulières à l’instar des peintures sur soie par Chiang T’ing-Hsi (1669-1732)[v]. Partir à la découverte de ce trésor caché permet, succinctement, de retracer l’histoire du dessin et de la peinture naturalistes ainsi que d’introduire celle de la collection de ces œuvres, aux qualités plastiques et esthétiques bien spécifiques.

Origine et évolution de la figuration botanique et zoologique

Depuis la plus haute antiquité, le dessin a servi à représenter le monde visible et ses composantes, y compris les spécimens végétaux et animaliers. Les premières figurations botaniques documentées étaient destinées à illustrer un catalogue de plantes médicinales, intitulé De Materia Medica, élaboré par le praticien grec Dioscoride (ca 40-90 ap. J.C.) au Ier siècle de notre ère[vi]. Jusqu’à la Renaissance, ces images de références ont largement circulé par le recours à l’estampe. Ces reproductions et interprétations répétitives ont engendré une perte de définition et de précision dans la figuration des motifs naturels et mené à leur stylisation. La quête d’un retour à une figuration vraisemblable ou imitative s’est amorcée à la fin du XVe siècle, chez des artistes animés d’un grand sens de l’observation comme Léonard de Vinci (1452-1519) ou encore Albrecht Dürer (1471-1528).

À la faveur des grandes expéditions européennes dans des contrées lointaines qui se sont alors multipliées, en facilitant l’étude scientifique de milieux naturels exotiques, l’art de la figuration botanique et zoologique s’est développé. Ainsi, les dessins réalisés par les explorateurs, médecins et botanistes Garcia de Orta (1501-1568) et Francisco Hernandez (1515-1587), respectivement d’origine portugaise et espagnole, ont permis de diffuser des images de la flore indienne et mexicaine, encore relativement méconnues en Europe[vii]. Au XVIIIe siècle, la curiosité intellectuelle des sociétés européennes, en pleine transformation, et l’accroissement corollaire du savoir ont également fourni une matrice propice aux découvertes et à leur représentation. Les systèmes de classification établis par Carl von Linné (1707-1778) et la rédaction de l’ouvrage encyclopédique Histoire naturelle générale et particulière par George-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) ont engendré d’amples besoins d’illustration[viii]. L’essor de la figuration naturaliste, déjà amorcé dès la fin du siècle précédent, s’est de ce fait poursuivi, avec des artistes tels que Maria Sybilla Merian (1647-1717) et Georg Erhet ainsi qu’avec de grands projets d’édition, comme celui de William Roxburgh (1751-1815)[ix]. La collection Lowe rassemble plus d’une soixante d’aquarelles originales rattachées à ce projet ainsi que des œuvres liées à d’autres initiatives similaires.

Ces projets éditoriaux sont en effet des tremplins pour l’épanouissement de l’art figuratif d’histoire naturelle. À la fin du XVIIe siècle, le travail de divers acteurs des mondes scientifique et artistique, tous rattachés à la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, donne lieu à la publication de Hortus Malabaricus (1678-1703), un recueil multilingue des plantes médicinales de l’Inde[x]. De façon analogue, la Compagnie britannique des Indes orientales va s’intéresser à l’identification du patrimoine naturel indien, en particulier par le biais du projet de Roxburgh. Né en Écosse, ce dernier a étudié la médecine à l’université d’Édinbourg et la botanique avec John Hope (1725-1786), concepteur du jardin botanique local. En 1793, Roxburgh est nommé surintendant des jardins botaniques de Calcutta, créés à l’initiative de la Compagnie quelques années auparavant. Au cours des vingt années pendant lesquelles il fut en fonction à ce poste, il employa des artistes locaux, formés à l’art moghol indien, pour réaliser des figurations botaniques qui ont principalement servi à la publications Plants of the Coast of Coromande (Londres, 1795-1819)[xi].

Les Hollandais et les Britanniques n’étaient pas les seuls à développer de grands projets éditoriaux afin de faire découvrir à un large public des mondes nouveaux. Au début du XIXe siècle, le naturaliste français Ambroise Palisot de Beauvois (1752-1820) a fait appel à divers artistes, dont Jean-Gabriel Prêtre (1768-1849)[xii] et Jean-François Brisseau de Mirbel (1776-1854)[xiii], pour illustrer un ouvrage sur la flore africaine. Le naturaliste et ichtyologiste suisse François Delaroche (1781-1813) a également publié son recueil illustré Eryngiorum nec non generis novi Alepideae Historia (Paris, 1808), faisant encore référence de nos jours. La collection Lowe comporte quelques œuvres, soigneusement préservées, exécutées par Prêtre, mais également par d’autres illustrateurs européens estimés comme le Néerlandais Vincent Janz Vander Vinne (1736-1811) et l’Italien Francesco Peyroleri (ca 1700-1766)[xiv].

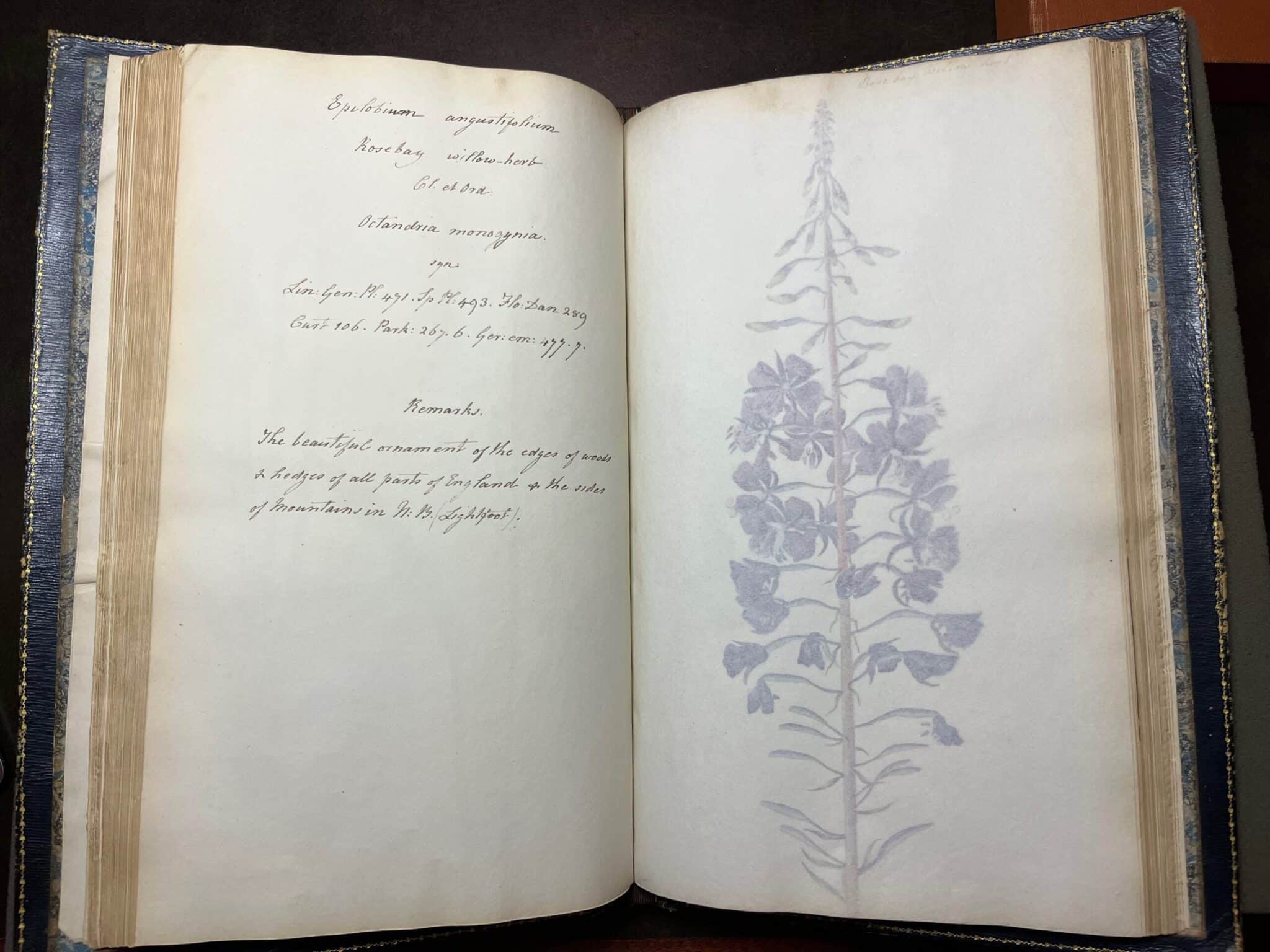

Au même titre que les artistes professionnels, les amateurs ont participé de façon significative à l’histoire du dessin botanique : l’exemple des sœurs Strickland l’illustre bien. Charlotte et Juliana Strickland étaient les filles de Sir George Strickland (1729-1808), cinquième baronet à Boynton Hall dans le Yorkshire. Comme les femmes de la gentry[xv] à cette époque, elles ont certainement été formées au dessin dans le cadre de leur éducation et ont évolué dans un cercle familial et social qui a contribué à développer leur intérêt pour la botanique. Deux enfants de leur frère Henry Eustachius (1777-1865), chez qui elles résidèrent à Apperley Court à partir du début du XIXe siècle, se passionnaient pour le sujet : leur nièce Frances (1803-1888) s’adonna au dessin botanique avec elles ; leur neveu Hugh (1811-1853) était un naturaliste et géologue de renom, qui épousa Catherine, fille et biographe du naturaliste Sir William Jardine (1800-1874). L’époux de leur sœur aînée Elizabeth (d. 1821) et leur cousin, Strickland Freeman (d. 1821), était à la fois naturaliste et écrivain sur l’équitation. Celui-ci tenait à ce que les œuvres de Charlotte et de Juliana, des figurations non seulement esthétiques mais anatomiquement précises, soient publiées, mais estimait que les graveurs et coloristes de l’époque ne seraient pas en mesure de rendre justice aux originaux. La publication de Delineations of exotick plants par Franz Andreas Bauer (1758-1840) à Kew en 1796 l’a apparemment fait changer d’avis, et à ses propres frais, il a entrepris de publier ce qui est devenu Select Specimens of British Plants (1790-1803). Ces albums ont été vus par un certain nombre de botanistes parmi les plus éminents de leur époque, parmi eux le révérend James Dalton (1764-1843) et James Dickson (1738-1822), membre fondateur de la Linnaean Society et l’un des huit membres originaux de la Royal Horticultural Society[xvi]. Quatre-vingt-six aquarelles originales exécutées par les sœurs Strickland, représentant la diversité de la flore britannique, se trouvent aujourd’hui dans la collection Lowe.

L’art de collectionner les dessins et les peintures d’histoire naturelle

Si les besoins d’illustration ont concouru au développement de la figuration naturaliste, le plaisir de collectionner a contribué de la même manière à l’expansion de cet art. Au début du XIXe siècle, l’un des premiers collectionneurs de dessins botaniques était en fait un ami de Roxburgh. John Fleming (1747-1829) exerçait comme chirurgien dans la Compagnie britannique des Indes orientales au moment du décès de Robert Kyd (1747-1793), le fondateur des jardins botaniques de Calcutta. Il est alors choisi comme superintendant temporaire jusqu’à la nomination de Roxburgh, en novembre de la même année. Les deux Écossais partageaient éducation, profession et surtout passion pour la botanique. Collectionneur passionné, Fleming va colliger plus de mille dessins et aquarelles de plantes[xvii]. Le dessin d’histoire naturelle n’a pas échappé à l’engouement contemporain des amateurs pour l’art asiatique. A posteriori, on qualifiera même cette époque de période des chinoiseries tant cet attrait esthétique va se décliner dans divers champs de l’art, de la tapisserie à la porcelaine.

Les Lowe, comme leurs prédécesseurs, se sont intéressés aux dessins naturalistes chinois, en particulier aux œuvres de Chiang T’ing-Hsi (aussi orthographié Jiang Tingxi). Ce maître reconnu, suiveur de Yun Shouping (1633-1690), a exercé au début de la dynastie des Qing (XVIIe-XXe siècle) [xviii]. Selon Emmanuelle Lesbre et Liu Jianlong, ce peintre-fonctionnaire-poète[xix], qui possédait une vaste culture et une finesse de jugement, a développé un style évitant les excès d’application technique et qui montre l’incidence de la présence de Giuseppe Castaglione (1688-1766), peintre missionnaire italien. Douze peintures sur soie par Chiang T’ing-Hsi, marouflées sur papier japonais et conservées dans une reliure à panneaux de bois, sont incluses dans cette riche collection Lowe.

L’attrait croissant des amateurs d’art pour les œuvres graphiques s’est conjugué au climat intellectuel des Lumières pour favoriser l’émergence des premières collections de dessins et de peintures botaniques et zoologiques. Jusqu’au XVIIesiècle, les collectionneurs européens s’intéressaient davantage aux œuvres picturales et sculpturales. D’importantes collections de dessins de maîtres ont commencé à se constituer à la fin du XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe siècle par quelques amateurs français, comme Pierre Crozat (1665-1740) et Pierre-Jean Mariette (1694-1774), et anglais, comme Peter Lely (1618-1680), Jonathan Richardson (1667-1745), le deuxième duc du Devonshire (William Cavendish, 1672-1729) ou encore John Bouverie (ca 1723-1750). Ce nouveau penchant pour les œuvres graphiques doit être rapproché de l’essor concomitant de l’apprentissage du dessin – et de l’aquarelle en Grande-Bretagne – par les amateurs des classes sociales parmi les plus aisées[xx]. Pratiquer le dessin permet en effet de mieux apprécier les qualités plastiques des œuvres. C’est dans cet esprit que Richardson encourage le connoisseur, celui qui est apte au jugement esthétique, à devenir familier des techniques graphiques pour mieux considérer l’art des grands maîtres[xxi]. La quête de ce connoisseurship et le développement du goût comme conventions sociales ont ainsi joué en faveur de l’apprentissage du dessin et de la collection des œuvres graphiques, en particulier en Grande-Bretagne.

L’art d’apprécier les dessins et les peintures d’histoire naturelle

Comme de nombreux amateurs d’art qui les ont précédés, les Lowe se sont passionnés pour le dessin et la peinture de fleurs, de plantes et d’oiseaux. Leur riche collection met en lumière la diversité des œuvres graphiques réalisées entre les XVIIe et XIXe siècles, période où le genre pictural connaît son plein essor en lien avec les découvertes scientifiques contemporaines. Sa composition souligne l’importance des liens historiques entre la création artistique et les besoins croissants de l’illustration. Découvrir cette collection permet surtout d’apprécier, à l’exemple des premiers collectionneurs, les qualités plastiques et esthétiques des œuvres originales qui ont donné naissance aux images qui circulent encore largement aujourd’hui. Les suggestions bibliographiques adjacentes, à parcourir dans la catégorie « Actualités / suggestions littéraires », témoignent de façon éloquente de l’intérêt continu pour cet art : à consulter pour poursuivre la découverte et décupler le plaisir esthétique !

[i] Daniel Lowe est né et a vécu à Montréal. Il épousa Lois Wiener en 1970. Celle-ci est décédée prématurément en 1985, à l’âge de 39 ans. Le legs du Dr Lowe à la Thomas Fisher Rare Book Library est intervenu à cette même époque.

[ii] Henri-Joseph est le frère du célèbre peintre naturaliste Pierre-Joseph Redouté (1759-1840). Il a travaillé comme dessinateur au Muséum d’histoire naturelle de Paris et a fait partie de la nombreuse cohorte qui accompagna Napoléon Bonaparte (1769-1821) dans sa campagne en Égypte au début du XIXe siècle. Voir Carmélia Opsomer, « Les manuscrits de Redouté, dessinateur et chroniqueur de l’expédition », L’expédition d’Egypte, une entreprise des Lumières, 1798-1801, Paris, Technique et documentation, 1999, p. 58-80. https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/56021/1/Opsomer_1998_Exp-Egypte_53.pdf

[iii] Georg Dionysius Erhet est né à Heidelberg, en Allemagne, où il a d’abord évolué comme apprenti-jardinier. À l’âge de 23 ans, il est devenu peintre naturaliste et compte parmi les premiers artistes à se spécialiser dans le genre. Christoph Jacob Trew (1695-1769), médecin et botaniste de Nuremberg, a exclusivement fait appel à lui pour illustrer son prestigieux ouvrage Plantae Selectae quarum imagines ad exemplaria naturalia Londini in hortus curiosorum (Nuremberg, 1750-1773). Installé par la suite en Angleterre, Erhet est choisi par de riches mécènes pour figurer les spécimens botaniques ramenés de leurs expéditions dans les colonies, à l’exemple de Joseph Banks (1769-1820) qui lui confie la figuration des plantes colligées lors de son voyage à Terre-Neuve et au Labrador en 1766. Voir Judith Magee, Art&Nature. Three Centuries of Natural History Art from Around the World, Vancouver, Greystone Books, Londres, Natural History Museum, 2009, p. 199.

[iv] Voir texte ci-dessous et note 16.

[v] Voir texte ci-dessous et note 19.

[vi] Magee, 2009, p. 6. De Materia Medica constitue l’une des trois sources essentielles sur les plantes de l’Antiquité gréco-romaine, avec les ouvrages de Théophraste, Historia Plantarum et De Causis plantarum, antérieures de quatre siècles, et celui de Pline l’Ancien, Naturalis Historia (74 ap. J.C.). Dioscoride donne les propriétés de 827 substances, dont 583 plantes qui sont décrites.

[vii] Magee, 2009, p. 7.

[viii] Linné a publié son Systema naturae en 1735 et son Genera Plantarum en 1752, alors même que l’Histoire naturelle de Buffon, son contemporain et fervent opposant, comporte quarante-quatre volumes in-4°, publiés entre 1749 et 1788, dont huit volumes complétés par Bernard Germain Lacépède (1756-1825) au décès de Buffon.

[ix] Magee, 2009, p. 8. Sur ces artistes, voir Bert van de Roemer, Florence Pieters, Hans Mulder, Kay Etheridge et Marieke van Delft (eds.), Maria Sybilla Merian: Changing the nature of art and science, Tielt, Lannoo Publishers, 2022 ainsi que le site documentaire Botanical Art & Artists : https://www.botanicalartandartists.com/famous-botanical-artists.html.

[x] Magee, 2009, p. 116.

[xi] Magee, 2009, p. 117.

[xii] Prêtre était d’origine suisse et a exercé son métier d’illustrateur entre la Suisse et la France. Il s’est spécialisé dans la figuration des oiseaux, des reptiles et des mammifères.

[xiii] Mirbel était botaniste et naturaliste, pionnier de l’histologie végétale en France. Il a exercé comme intendant des jardins de Malmaison, à Rueil-Malmaison, à partir de 1803. Il est nommé professeur, titulaire de la chaire de Culture au Muséum national d’histoire naturelle de Paris en 1828.

[xiv] La famille Van der Vinne est originaire de Haarlem et compte une dizaine de membres qui ont exercé la profession d’artistes aux XVIIe et XVIIIesiècles. Certains étaient également employés dans la fabrication et la vente de textiles. Vincent Ier Laurensz. (1628-1702) est surtout connu pour ses carnets de voyage et ses croquis. Il est possible que certains des dessins qui lui sont attribués soient l’œuvre de son fils Laurens Vincentsz. (1658-1729), dont les frères Jan Vincentsz. (1663-1721) et Izaak Vincentsz. (1665-1740) étaient également des artistes. Trois des enfants de Laurens travaillèrent comme peintres et graveurs : Vincent II Laurensz. (1686-1742), Jacob Laurensz. (1688-1737) et Jan Laurensz. (1699-1753). Dans la génération suivante, le fils de Jacob, Laurens Jacobsz. (1712-42) devint peintre de fleurs et deux des enfants de Jan, Jan Jansz. (1734-1805) et Vincent Jansz. (1736-1811), l’artiste qui nous intéresse ici plus spécifiquement, semblent avoir été les derniers artistes actifs dans la famille. De son côté, Francesco Peyroleri et son fils Pietro, artistes résidents du jardin botanique de Turin, ont participé à l’illustration de l’ouvrage de Carlo Allioni (1725-1804), professeur de botanique à l’université de Turin ainsi que directeur de son cabinet d’histoire naturelle et de son jardin botanique, intitulé Floran Pedemontana, sive Enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii (Turin, 1789). Il contient la description et les vertus médicinales de 2 813 espèces de plantes du Piémont, dont 237 n’avaient jamais été décrites auparavant. Il constitue un ouvrage capitale de la botanique du XVIIIe siècle car Allioni y a appliqué de manière précoce et systématique la nouvelle et moderne nomenclature linnéen à une vaste botanique régionale. En cela, sa Flore est également importante pour la connaissance des fleurs des Alpes.

[xv] La nobility et la gentry constituent les classes sociales britanniques les plus élevées. La noblesse titrée fait partie de la pairie, qui partage la responsabilité du gouvernement. La pairie comprend cinq titres : par ordre décroissant d’honneur, duc, marquis, comte, vicomte et baron. Au-dessous de la pairie se trouvent les titres honorifiques de baronnet et de chevalier, deux classes qui présentent des similitudes avec la noblesse mais qui ne sont généralement pas considérées comme en faisant partie, car ces titres ne sont pas héréditaires.

[xvi] Voir Strickland, Charlotte, Juliana Sabina and Frances, « Specimens of British Plants…, albums of original watercolour drawings », vente Christie’s n° 5484, lot 88, Londres, novembre 2007 https://www.christies.com/en/lot/lot-281044.

[xvii] Magee, 2009, p. 130.

[xviii] Voir Emmanuelle Lesbre, Liu Jianlong, La peinture chinoise, Paris, Hazan, 2004, p. 406.

[xix] Lesbre, Jianlong, 2004, p. 407. Tout en peignant, Chiang T’ing-Hsi a mené une carrière de fonctionnaire : il a été ministre des Finances, participant à l’élaboration des lois régissant les grandes institutions ; il était académicien du palais de l’Éclat des lettres et éditeur en chef des classiques ; il fut également le grand tuteur du prince héritier.

[xx] Voir à propos d’une culture du goût et de la politesse en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, John Brewer, The Pleasure of the Imagination. English Culture in the Eighteenth Century, Londres, Harper Collins Publishers, 1997, p. 87-106.

[xxi] Jonathan Richardson, père et fils, Traité de la peinture et de la sculpture, introd. et éd. Isabelle Baudino et Frédéric Ogée, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2008 (édition originale 1728), p. 201.