En lien avec l’actualité muséale de ce mois, je vous propose un article sur la gravure, en particulier la gravure de reproduction, aussi dite d’interprétation. Si à présent l’engouement pour les estampes est moindre qu’auparavant, collectionner ces œuvres d’art fut pendant longtemps l’apanage de la plupart des amateurs d’art. Leur prix plus attractif sur le marché de l’art permettait à un plus grand nombre de se les procurer.

Les origines de la gravure remonte à la Renaissance, où le rôle des estampes est alors primordial. Dans l’univers actuel où la circulation des images nous semble si naturelle qu’elle ne nous interpelle même plus, il peut être difficile de concevoir l’importance et les effets d’une telle circulation pour les artistes de cette époque. Cependant, les musées, la photographie ou la reprographie ne font bien évidemment pas partie des modes de diffusion accessibles à cette époque ; la gravure de reproduction/d’interprétation va donc rapidement devenir le biais privilégié par lequel les images de motifs et d’œuvres vont circuler. Cette technique va contribuer à étendre plus rapidement l’horizon géographique des influences artistiques et donner lieu aux premiers grands courants européens. Elle va même permettre à certains graveurs d’atteindre des prouesses d’habileté et de produire des réalisations dignes d’être considérées comme des œuvres d’art à part entière.

La gravure de reproduction/d’interprétation interpelle par l’ambiguïté qui caractérise ses réalisations. La reproduction d’images induit la notion de copie et renvoie de fait aux problèmes de la créativité et de la propriété artistiques. Une gravure de reproduction ou d’interprétation est-elle effectivement une œuvre en soi ou simplement la pâle copie d’un dessin, d’un tableau ou d’une sculpture, au sein de laquelle toute trace de créativité semble avoir disparue ? Et à qui doit-on attribuer la genèse d’une telle œuvre, au graveur ou au plasticien ?

Gardant en ligne de mire ces interrogations, cet article se penche sur l’art de la gravure de reproduction/d’interprétation à la Renaissance ; il développe ce sujet afin de mieux appréhender la nature, l’importance et l’intérêt de cette technique dans le cadre des évolutions artistiques liées à cette période de l’histoire occidentale. De brèves définition et histoire de la gravure sont proposées, avant d’explorer son attrait dans le monde artistique de l’époque. Seront ensuite abordés la gravure de reproduction/d’interprétation à proprement parler et le métier de graveur-interprète à partir de l’exemple de Marcantonio Raimondi (1480-1534), l’un des plus célèbres graveurs-interprètes italiens qui travailla aux côtés de Raphaël (1483-1520).

De la gravure

Il est délicat d’établir une définition précise et exhaustive de la notion de gravure. Le terme lui-même réfère en effet à un moyen de fabrication mécanique, mais il englobe toute à la fois l’acte de création d’un artiste, son résultat, l’estampe originale, ainsi que l’élaboration d’un support de communication de masse que sont les exemplaires multiples obtenus par le procédé. Dans sa publication sur la gravure, Maria Christina Paoluzzi apporte une définition technique de la gravure, comme étant « l’art de creuser différents supports en enlevant de la matière. Cette technique consiste à dessiner ou à reporter sur une matrice […], puis à graver avec des pointes métalliques […] et d’autres procédés afin de pouvoir reproduire le modèle à de nombreux exemplaires[i] ». Cette définition met en évidence le but recherché par la gravure, soit fournir des copies multiples d’un dessin unique. Quant à la gravure de reproduction/d’interprétation, nous en apportons ici une définition succincte, afin de mieux détailler son concept dans le corps de notre exposé. Il s’agit du procédé permettant à un artiste graveur de reproduire/d’interpréter l’œuvre d’un autre artiste[ii]. Elle se différencie de la gravure dite originale, qui donne « une estampe résultant de la création d’un artiste-graveur, effort guidé par l’intelligence, le sens artistique et le savoir-faire artisanal[iii] ».

Comme cela a été mentionné, l’estampe, aussi appelée l’épreuve, constitue la création achevée – l’image imprimée – issue de la gravure, quel que soit le procédé utilisé. Durant la période historique dite des temps modernes, de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle, on distingue traditionnellement deux principaux procédés de gravure : la gravure en relief et la gravure en creux. La gravure en relief (aussi appelée taille d’épargne) repose sur le report d’un dessin sur une planche, le plus couramment de bois, de métal ou de pierre, en évidant les parties qui ne reçoivent pas d’encre à l’impression ; le motif à encrer apparaît ainsi en relief au-dessus de la surface de la planche. À l’inverse, dans la gravure en creux (aussi appelée taille douce), le motif à encrer est creusé, de façon mécanique ou chimique, dans une plaque métallique lisse ; l’encre est ainsi déposée dans les tailles et essuyée sur le reste de la planche. Chacun de ces procédés se décline en diverses techniques selon la matière de la planche et/ou les instruments utilisés : xylographie, pointe sèche, eau-forte, manière au crayon, aquatinte, etc.

Mentionnons rapidement des procédés plus récents[iv]. Au début du XIXe siècle, l’impression à plat se développe. Elle se caractérise par des parties à encrer qui se trouvent dans le plan de la planche, le plus souvent en pierre d’où la désignation courante de lithographie. Elle repose sur l’utilisation du principe de répulsion réciproque de l’eau et de la matière grasse : le dessin est tracé avec un médium gras qui retient l’encre, alors que les parties non imprimées sont imbibées d’eau qui rejette l’encre. La sérigraphie, qui s’inspire de l’impression de motifs sur tissus pratiquée depuis longtemps en Extrême-Orient, se répand en Occident à la fin du XIXe siècle. Elle fait appel à un pochoir pour reproduire un dessin ou un motif.

Une brève histoire de la gravure à la Renaissance

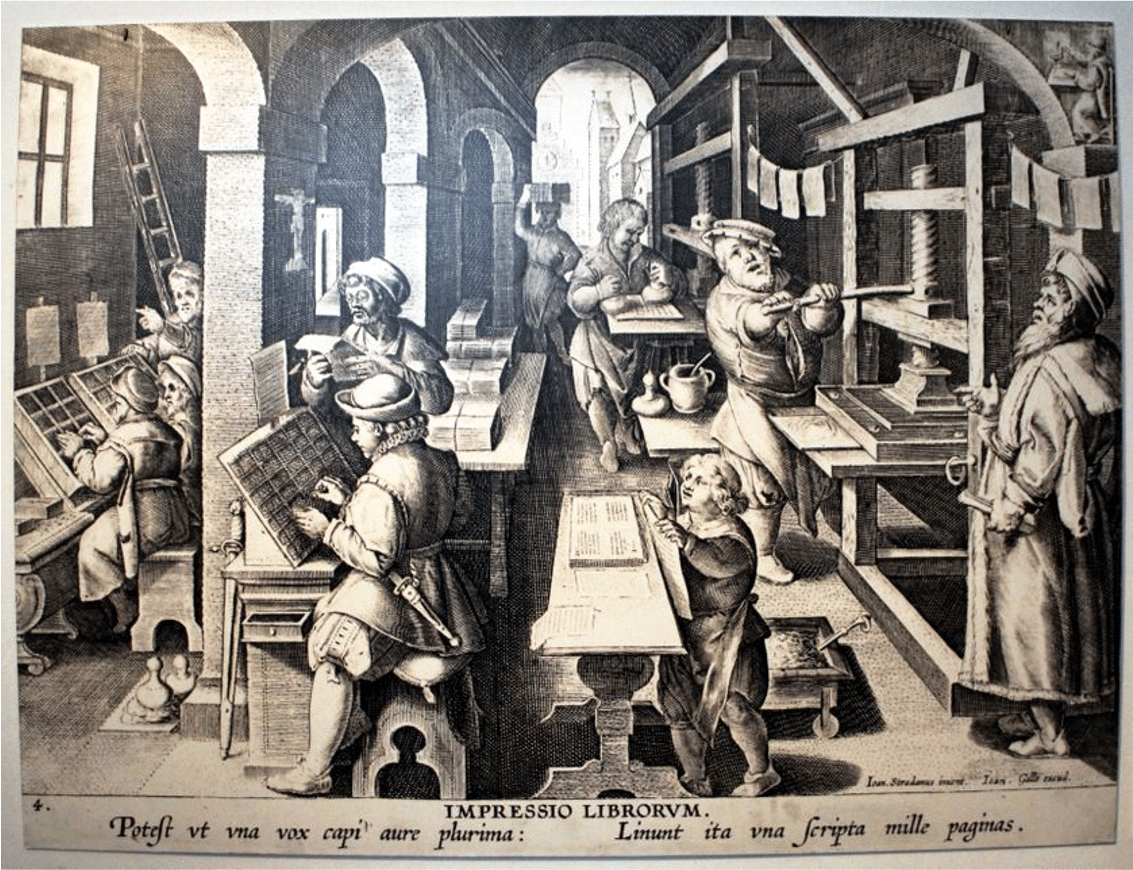

Ce nouveau mode d’expression qu’est la gravure voit le jour tout juste avant l’invention de l’imprimerie à caractères mobiles par Johannes Gutenberg (d. 1468) au milieu du XVème siècle. En effet, dès la fin du siècle précédent, de petits feuillets, présentant des images pieuses et distribués aux pèlerins et fidèles, étaient réalisés à l’aide de la xyloglyphie ou gravure en creux sur bois de fil[v]. La xyloglyphie précède donc de peu la typographie et un lien entre les deux paraît évident. Dans le contexte de l’humanisme de la Renaissance, qui a suscité un désir d’accéder plus aisément aux sources écrites du savoir, la production de textes illustrés sur un support à la fois plus maniable et moins coûteux a favorisé l’essor de ces deux techniques. L’introduction simultanée du papier comme support de l’écrit a également participé à ce développement[vi].

On situe traditionnellement l’origine de la gravure dans la vallée du Rhin et les États franco-flamands du duc de Bourgogne, à la fin du XIVème siècle[vii]. Très rapidement dans la première moitié du XVème siècle, des estampes furent aussi réalisées en Italie. Ce sont dans un premier temps des gravures en relief sur bois qui circulent, mais dès 1430 apparaissent les gravures en taille douce sur métal. À partir des années 1450, les deux techniques se pratiquent usuellement[viii]. Les premières estampes italiennes gravées en creux au burin trouvent probablement leur origine, selon Giorgio Vasari (1511-1574)[ix], dans les nielles d’un orfèvre florentin, Maso Finiguerra (1426-1464)[x].

Les nielles sont ces plaques incisées de petites dimensions obtenues en coulant « un émail noir à base de plomb, [la nielle …], dans les creux d’un travail d’orfèvrerie pour en faire ressortir le dessin[xi] ». Finiguerra eut l’idée d’« encrer » ces plaques pour reproduire sur papier le dessin de ses œuvres[xii].

L’aspect stylistique des premières estampes révèle les caractéristiques artistiques des deux principaux pôles géographiques de la Renaissance : l’Europe du Nord et son souci du détail imitatif ; l’Italie et sa recherche de la beauté formelle dans une référence à l’Antiquité. L’iconographie, quant à elle, se rattache à la tradition de la période : prédominance des sujets religieux et développement des thèmes allégoriques et mythologiques. La scène de genre reste surtout, comme dans la peinture, l’apanage des artistes de l’Europe du Nord[xiii]. Parmi les protagonistes à sortir de l’anonymat, après les quelques Maîtres-graveurs des débuts, on compte Martin Schongauer (1448-1491), Albrecht Dürer (1471-1528), Lucas de Leyde (1494-1533) en Europe du Nord, Antonio Pollaiuolo (1433-1498) et Andrea Mantegna (1431-1506) en Italie[xiv].

Durant la première moitié du XVIème va se profiler une production qui répond à un besoin précis, celui de diffuser les modèles des grands maîtres de la peinture et de la sculpture. C’est ainsi que la gravure devint « un mode de diffusion efficace de l’actualité artistique. A cette époque, on considérait comme naturel de reprendre une idée ou une composition d’un autre artiste ; beaucoup de peintres de second ordre firent usage de gravures comme d’un répertoire de modèles[xv]». On parle alors de gravure de reproduction/d’interprétation.

Des avantages de la gravure de reproduction / d’interprétation

La gravure est davantage née d’une nécessité de multiplier les exemplaires d’une image que d’une volonté de recherches esthétiques. Les grands maîtres de la Renaissance ont vite perçu l’intérêt de populariser leurs œuvres, dans un but pédagogique et de notoriété. La diffusion des modèles par la gravure de reproduction/d’interprétation joue en effet un rôle didactique : elle permet aux apprentis, artisans et artistes de se former en appréciant les réalisations et le savoir-faire des maîtres. C’est déjà ce que préconisait Cennino Cennini (1370-ca 1440) dès la fin du XIVème siècle dans son Libro dell’Arte (Livre de l’art), l’un des premiers traités de l’histoire occidentale[xvi]. Cette fonction pédagogique perdurera longtemps : vers 1800, le peintre bourguignon François Devosge (1732-1811) continue d’enseigner à partir de sa collection d’estampes[xvii]. La diffusion des modèles assure aussi aux artistes une renommée plus étendue, qui dépasse celle établie dans les milieux artistiques de leur origine ou de leur lieu de travail. Enfin, la gravure est aussi support de vulgarisation des connaissances, car « l’image enseigne, informe et célèbre ; elle facilite la circulation des idées[xviii] ». Aujourd’hui, la gravure de reproduction/d’interprétation continue de participer à la connaissance des évolutions artistiques, en contribuant parfois à identifier l’inventeur d’une composition. Elle concourt à une certaine conservation du patrimoine, car elle constitue parfois le seul témoin d’une œuvre disparue.

Du graveur-interprète et de son art

L’édition d’estampes devient un métier en soi au début du XVIème siècle. L’intérêt porté à l’image va contribuer à organiser les structures économiques et sociales du métier[xix]. En Italie, ce tournant s’amorce à l’époque où exerce Raphaël ; les ateliers de graveurs vont rapidement s’y multiplier, comme dans le reste de l’Europe. L’artiste Marcantonio Raimondi, qui travaille avec Raphaël, est probablement le plus connu de ces nouveaux graveurs-interprètes italiens. Émergeront à sa suite Marco Ravignano (1496-1550) et Agostino Veneziano (1490-1540). Ugo da Capri (1480-1532) va mettre au point, pour sa part, la gravure sur bois en camaïeu et réaliser des gravures d’interprétation sur la base de dessins de Raphaël[xx]. En France, le grand chantier décoratif du château de Fontainebleau, entre 1542 et 1547, va faire naître de nombreuses vocations, dont celle d’Antonio Fantuzzi (1510-1550), de Léon Davent (act. 1540-1556) et de Jean Mignon (act. 1537-1555), tous trois aquafortistes (l’eau-forte est un procédé de gravure en creux sur métal)[xxi]. Grâce à eux, les modèles novateurs de la Renaissance française franchiront les frontières. En ce qui concerne le Nord de l’Europe, Vasari s’étend longuement sur le graveur-interprète d’origine flamande Hieronymus Cock (1518-1570)[xxii].

L’art de la gravure de reproduction/d’interprétation est plus complexe qu’il n’y paraît. Le graveur-interprète transpose sur bois ou sur cuivre l’œuvre – dessin, peinture, sculpture, objet d’art – créé par un artiste de renom, le plus souvent à sa demande. Cette pratique requiert, outre une étroite collaboration avec le maître, une réelle habileté technique. L’apprentissage de la gravure est long ; la réalisation d’une plaque gravée l’est tout autant. Certaines similitudes avec des techniques de l’orfèvrerie, entre autres le damasquinage[xxiii], peut expliquer le fait que plusieurs graveurs aient reçu une formation initiale d’orfèvre. De surcroît, la transposition d’une œuvre nécessite que le graveur adapte sa technique « pour s’approcher au plus près du caractère des œuvres à traduire[xxiv] ». Cette faculté d’adaptation, pour passer d’un mode d’expression à l’autre, constitue en soi une qualité intrinsèque du graveur-interprète. Enfin, même si le graveur-interprète semble abdiquer sa créativité et son imagination au profit de celle du maître, il n’abandonne pas pour autant son style. Les différentes versions ou interprétations d’une même œuvre de maître traduisent les différences formelles et expressives de chaque artiste graveur, ou comme l’’historien de l’art Ernst Gombrich l’a formulé : « [le graveur] répète les phrases [… du modèle] avec l’accent qui lui est propre[xxv] ».

Le graveur-interprète a longtemps été perçu comme un copiste plus qu’un artiste et son travail, affligé de valeurs négatives et péjoratives. En 1821, dans son Manuel des amateurs d’estampes, Musseau écrit encore : « Le talent a son cachet particulier, et dédaigne la marche servile d’un imitateur[xxvi] ». Pourtant, dans l’esprit même de l’artiste de la Renaissance, la gravure de reproduction est interprétation et non copie :

« À de rares exceptions près, pendant la première moitié du XVIème siècle, les graveurs ne cherchent pas à reproduire avec exactitude leurs modèles. Ils n’envisagent pas leur relation à ce modèle dans ce rapport d’émulation ou de rivalité. Le modèle constitue le point de départ de l’invention. » [xxvii]

La copie, interprétée dans son sens stricte de répétition à l’identique, fait référence à une reproduction « exécutée dans les mêmes matériaux que l’objet modèle et dans des conditions qui soient les plus proches qu’il est possible de celles qui ont présidé à l’élaboration de l’objet modèle[xxviii] ». Selon cette définition, une copie d’estampe ne peut être qu’une autre estampe ; une estampe d’après dessin ou peinture constitue une interprétation.

La pratique de la gravure d’interprétation a ainsi rapidement soulevé le problème de la propriété artistique : l’exemple du procès Dürer-Raimondi en témoigne. En 1506, Albrecht Dürer accuse Marcantonio Raimondi d’avoir copié ses xylographies en transposant sur le cuivre dix-sept scènes du cycle de la Vie de la Vierge. Selon le récit de Vasari, qui rapporte cette anecdote dans ses Vie d’artistes, la Seigneurie de Venise, en réponse à la plainte portée par Durër, accuse Raimondi de contrefaçon et le contraint à introduire son monogramme gravé à côté de celui de Dürer[xxix]. La gravure sur bois de Dürer présumée copiée est datée de 1510 (signature et date apparaissant sur le pied du lit de la Vierge dans le panneau La Mort de la Vierge de ce cycle), ce qui rend chronologiquement impossible l’accusation de Dürer à l’égard de Raimondi. Toutefois, ce qui semble être un dessin préparatoire, réalisé par Dürer à la plume et à l’encre brune et rehaussé d’aquarelle, dont le format correspond à celui de la gravure de Raimondi, est pour sa part daté de 1503. Ce dessin a donc pu servir de modèle au graveur-interprète. Il s’agirait bien dans ce cas d’une gravure de reproduction et non d’une copie. Il faut toutefois interpréter cette conclusion avec prudence, dans la mesure où la date du procès demeure incertaine.

Conclusion

L’art de la reproduction/de l’interprétation d’œuvres de maîtres par la gravure s’est rapidement répandu dès le XVIe siècle en Europe, en considérant son rôle essentiel dans la circulation des modèles. Cette dissémination a parfois donné lieu à quelques débats litigieux portant sur la notion de propriété d’invention et de créativité. C’est au cours du XVIIIe siècle que l’artiste britannique William Hogarth (1697-1764), lui-même confronté à la reconnaissance de ses gravures originales, proposa une solution par l’approche du droit d’auteur (Engravers’ Copyright Act, 1735). À la même époque, l’essor du collectionnisme d’estampes s’est accompagné de la publication de nombreux guides visant à instruire l’amateur sur le connoisseurship, cette qualité du jugement esthétique. L’ouvrage de l’anglais William Gilpin (1724-1804), An EssayUpon Prints, paru à Londres en1768, fut parmi les premiers de ce genre. Aujourd’hui encore de tels ouvrages continuent d’être mis à disposition des amateurs d’estampes anciennes, à l’exemple du guide de Lorenza Salamon, Comment regarder la gravure : vocabulaire, genres et techniques (Paris, Hazan, 2011). Des revues spécialisées, comme Print Quarterly ou Nouvelles de l’Estampe et L’Estampille/L’Objet d’Art permettent également aux plus érudits de se tenir au courant du résultat des plus récentes recherches dans le domaine. Le collectionneur d’estampes anciennes peut ainsi nourrir son savoir et acquérir un œil d’expert.

[i] Maria Christina Paoluzzi, La gravure, Paris, Éditions Solar, 2004, p. 23.

[ii] Voir Ales Krejca, Les techniques de la gravure, Paris, Grund, 1983, p. 11.

[iii] Krejca, 1983, p. 11.

[iv] Sur ces deux techniques d’impression plus récentes, voir Krejca, 1983, p. 139-190.

[v] Voir Jan Bialostocki, L’art du XVe siècle, des Parler à Dürer, Paris, Librairie Générale Française, 1993 (1ère éd. 1989), p. 195-225 ; Ad Stijnman, Engraving and Etching 1400-200, Londres, Archetype Publications, Houten, Hes & De Graaf Publishers, 2012, p. 31-33.

[vi] Krejca, 1983, p. 19 ; Stijnman, 2012, p. 33-34 ; voir aussi Monique Zerdoun, « Le papier, de la Chine à l’Occident, un passionnant périple », in Nathalie Coural (dir.), Le papier à l’œuvre, [cat. expo. Paris, Musée du Louvre, 2011], Paris, Hazan, Musée du Louvre Éditions, 2011p. 25-40 (31).

[vii] Bialostocki, 1993, p. p. 195-225 ; Stijnman, 2012, p. 31-33.

[viii] Stijnman, 2012, p. 23. Voir également Anthony Griffiths, The Print before Photography, Londres, The British Museum Press, 2016, p. 15-20.

[ix] Giorgio Vasari était un peintre maniériste du XVIe siècle. Il est reconnu comme le premier historien de l’art, étant à l’origine d’une somme littéraire sur les peintres de la première Renaissance italienne, publiée dans sa version initiale en 1550, puis revue et rééditée en 1568.

[x] Giorgio Vasari, Lives of the Artists, vol. 2, Londres, Penguin Books, 1987 (1ère éd. 1550), p. 72.

[xi] Jean Laran, L’estampe, Paris, PUF, 1959, p. 307.

[xii] Vasari, 1987, p. 72 ; Stijnman, 2012, p. 41-43.

[xiii] Sur les considérations artistiques et stylistiques de la Renaissance, voir, entre autres, Bertrand Jestaz, L’art de la Renaissance, Paris, Citadelles & Mazenod, 2007 (1ère éd. 1984) et Peter et Linda Murray, L’art de la Renaissance, Londres, Thames & Hudson, 1999 (1ère éd. 1963).

[xiv] Voir Griffiths, 2016, p. 15-20.

[xv] Ernst H. Gombrich, Histoire de l’art, Paris, Phaidon, 2006, p. 213-214.

[xvi] Cennino Cennini, Il libro dell’arte. Traité des Arts, Paris, Éditions L’Oeil d’Or, p. 56.

[xvii] Le sculpteur, peintre et dessinateur Devosge fonde l’École de dessin de Dijon en 1767. Il est particulièrement connu pour avoir été le maître de l’artiste Pierre-Paul Prud’hon (1758-1823). Voir Marcelle Imperiali, François Devosge, créateur de l’École de dessin et du Musée de Dijon, Dijon, Rebourseau, 1927.

[xviii] Claude Mignot et Daniel Rabreau, dir., Temps modernes XVe – XVIIIe siècles, coll. Histoire de l’art, Paris, Flammarion, 2005, p. 262.

[xix] Griffiths, 2016, p. 15-20.

[xx] Jean-Eugène Bersier, La gravure : les procédés, l’histoire, Paris, Berger-Levrault, 1984 (1ère éd. 1974), p. 149-150.

[xxi] Voir Henri Zerner, L’École de Fontainebleau. Gravures, Paris, Arts et métiers graphiques, 1969 ; Catherine Jenkins, Prints at the court of Fontainebleau, c. 1542-1547, Ouderkerk aan den IJssel, Sound & Vision Publishers, 2017.

[xxii] Voir Sophie Caron, « Hieronymus Cock, un éditeur d’estampes à la Renaissance », L’Estampille/L’Objet d’Art, n° 495, p. 8-8.

[xxiii] L’art d’incruster à froid, au marteau, de petits filets d’un métal (argent, or, cuivre) formant décor, dans un autre métal (fer, acier, cuivre).

[xxiv] Claudie Barral, L’atelier du graveur en taille-douce, [cat. expo. Musée des Beaux-Arts de Dijon, oct. 1989 – janvier 1990], Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, p. 57.

[xxv] Ernst H. Gombrich cité dans Estelle Leutrat, Les débuts de la gravure sur cuivre en France, Genève, Droz, 2007, p. 14.

[xxvi] J.C.L. Musseau cité dans Maxime Préaud, « Essai de définition de la copie en matière d’estampe », Nouvelles de l’estampe, n°179-180, déc.2001-fév.2002, p. 7.

[xxvii] Leutrat, 2007, p. 128.

[xxviii] Préaud, 2002, p. 8.

[xxix] Vasari, vol. 1, 1987 (1ère éd. 1550), p. 306-307.